文字サイズ小中大

文字組縦横

フォントゴシック体明朝体

小さな古い宝箱のような箱を引き出しの奥から見つけた。心の中で謝りながら開けてみると、古い写真やら絵が入っていた。

どれもこれも色褪せていて、端はボロボロだった。

物を大切にする人で、こういうものはきちんと保存するよう努めていたはず、と訝しく思っていたが一枚ずつめくっているうちに気付いた。

これは、保存したかったのではなく、そばに置いておきたかったものなのだと。いつでも取り出して眺めたかったものなのだと。

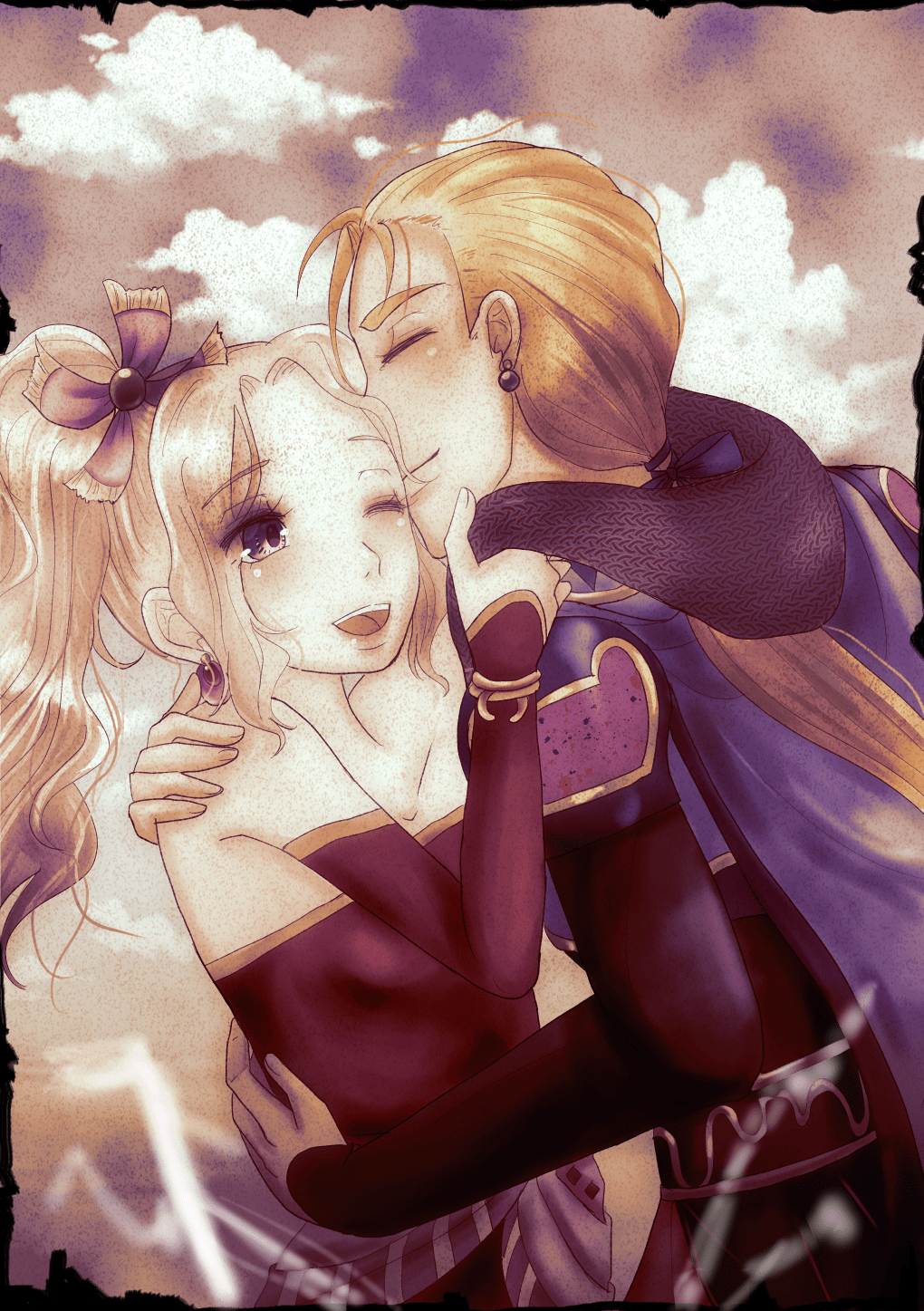

そのうちの、特に端が擦り切れている一枚を手に取り、目を細めた。心が通い合い、愛する人と笑いあえたことに何よりも感謝した日の一枚。

誰が撮ったものだったかは忘れたが、あの日共にいたかけがえのない友人が収めてくれたのだろう。

それを手に取り、部屋を出た。

長い長い廊下を渡り歩き、大きな聖堂に入った。

「忘れ物よ」

聖堂の最前列で横たわる夫の皺だらけの手に古びた写真をそっと挟み、妻は彼の頬を優しく撫でた。すっかり白くなった美しい月色の髪が、さらりと落ちてくるのをかきあげた。ほんの数日前まで、それは夫の仕事だった。夫が愛おしげな笑みを浮かべて、髪をかきあげてくれるのが妻は大好きだった。

机の奥で大切に温められていた古い思い出。

それは自分がそばにいられないときには彼の心を幾度となく支えてくれたのだろう。

愛する人の愛し方をずっとそばで見て、感じてこれたことに今は何よりも感謝している。

「ありがとう、エドガー。いつか、私も必ず……。だから今はまだ、さよならは言わないでおくわね」

頬を流れる涙が、今はもう動かない先王の、深く皺の刻まれた頬を少し濡らした。笑っているように見えたのは、気のせいなどではきっとない。

今も、心通い、笑い合えているのだ。そのことに何よりも一番感謝して、ティナもまた口元の皺を一段と深くした。